Место работы автора, адрес/электронная почта: Якутский научный центр комплексных медицинских проблем ; 677010, г. Якутск, ш. Сергеляхское, 4 ; e-mail: gzinaida@mail.ru ; http://mednauka.com

Количество страниц: 5 с.

Ап assessment of the psycho-emotional state and the level of neurosteroid hormones in indigenous men of the Republic of Sakha (Yakutia) was carried out. The results of the psycho-emotional study of men showed good psychological adaptation in 64.3% (37), of which the “health" level was 28.6% (16) and optimal adaptation was 35.7% (20). No depression (D) was noted in 35.7% (20), mild depression in 17.8% (10), moderate in 28.6% (16) and severe in 17.8% (10), severe depression not identified. According to the anaiysis of aggression in 42.9% (24) of the surveyed the aggression index (lA) was normai, while lower parameters being in 53.6% (30) and higher in 3.6% (2), An increase in the level of neurosteroid hormones in indigenous men is due to the protective reaction of the body in ensuring homeostasis and adaptation to the northern conditions. The concentration of steroid hormones in men decreases with deterioration of the psycho-emotional state

Нейростероидные гормоны и психоэмоциональное состояние мужчин коренных жителей Якутии / Е. Д. Охлопкова, З. Н. Алексеева, Л. И. Константинова, С. Д. Ефремова, А. И. Яковлева ; Якутский научный центр комплексных медицинских проблем // Якутский медицинский журнал. - 2022. - N 4 (80). - С. 83-87. - DOI: 10.25789/YMJ.2022.80.22

DOI: 10.25789/YMJ.2022.80.22

Год выпуска: 2021

Количество страниц: 4 с.

Слепцов, С. С. Смертность местного населения Якутии в XIX-начале XX вв. (по данным метрических книг) / С. С. Слепцов, С. С. Слепцова. З. Н. Алексеева // Якутский медицинский журнал. — 2021. — N 1 (73). — С. 57-60.

DOI: 10.25789/YMJ.2021.73.16

Количество страниц: 6 с.

Половозрастные особенности психоэмоционального состояния сельских жителей Якутии / З. Н. Алексеева, Е. Д. Охлопкова, В. М. Николаев [и др.] ; Якутский научный центр комплексных медицинских проблем // Евразийский союз ученых. – 2018. – Ч. 7, N 8 (53). – С. 27-32.

Количество страниц: 8 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > История медицины,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Организация здравоохранения и общественное здоровье,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Организация здравоохранения и общественное здоровье.

Развитие здравоохранения в Оймяконском районе Якутии в конце XIX – 30-е гг. ХХ вв. = Healthcare Development in Oymyakon District of Yakutia at the End of the XIX century – 1930s - ХХ century / С. С. Слепцов, С. С. Слепцова, А. Г. Егорова, З. Н. Алексеева // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2020. — N 2 (31). — С. 48-55. — DOI: 10.25693/SVGV.2020.31.2.006.

DOI: 10.25693/SVGV.2020.31.2.006

Количество страниц: 6 с.

Анализ деятельности кабинета когнитивных расстройств центра нейродегеративных заболеваний клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем / Ю. И. Хабарова, З. Н. Алексеева, Т. К. Давыдова, О. В. Татаринова // Якутский медицинский журнал. — 2020. — N 3 (71). — С. 119-124. – DOI: 10.25789/YMJ.2020.71.30.

DOI: 10.25789/YMJ.2020.71.30

Количество страниц: 4 с.

Оценка психоэмоционального состояния и уровня кортизола и тестостерона в предсоревновательный период у спортсменов Якутии / Е. Д. Охлопкова, З. Н. Алексеева, С. Д. Ефремова, Г. Е. Миронова, А. А. Григорьева, Ф. В. Винокурова, Е. К. Румянцев, Е. И. Семенова, А. И. Яковлева, Л. Д. Олесова, А. В. Ефремова, Л. И. Константинова, М. М. Романова, А. А. Филиппов, А. Н. Романова // Якутский медицинский журнал. — 2020. — N 2 (70). — С. 37-40. – DOI: 10.25789/YMJ.2020.70.11.

DOI: 10.25789/YMJ.2020.70.11

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Анатомия. Физиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Анатомия. Физиология.

Феномен долгожительства в Якутии - миф или реальность / С. С. Слепцов, С. С. Слепцова, А. Г. Егорова, З. Н. Алексеева // Якутский медицинский журнал. – 2019. – N 1 (65). – С. 102-104

DOI: 10.25789/YMJ.2019.65.30

Количество страниц: 4 с.

The clinical manifestations of atherosclerosis in the indigenous and non-indigenous population in a group of patients with CHD older than 60 years, living in the Far North, were studied. The highest frequency of myocardial infarction has been identified (at the time of the survey) among the group of patients of senile age (75 years). The frequency of myocardial infarction and angina pectoris decreases as the age increases. The gender disparities have been observed on clinical manifestations of angina pectoris that can be clearly monitored in the indigenous group. The analysis of five-year survival observation revealed the senile age, myocardial infarction and higher class of angina pectoris to be the most relevant factors of mortality in the group of people over 60 years of age.

Клинические проявления атеросклероза в группе больных ИБС старше 60 лет, проживающих в условиях Крайнего Севера / Н. С. Архипова, Е. К. Попова, З. Н. Кровошапкина, А. Г. Егорова, Н. П. Макарова, З. Н. Алексеева // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 2 (62). — С. 67-70.

DOI: 10.25789/YMJ.2018.62.19

Количество страниц: 4 с.

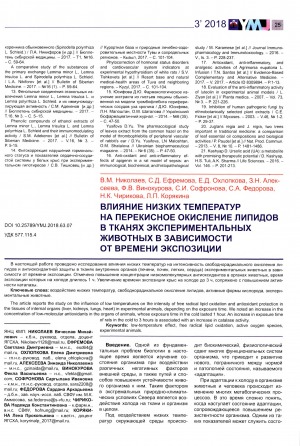

The article reports the study on the influence of low temperatures on the intensity of free radical lipid oxidation and antioxidant protection in the tissues of internal organs (liver, kidneys, lungs, heart) in experimental animals, depending on the exposure time. We noted an increase in the concentration of low-molecular antioxidants in the organs of animals, whose exposure time in the cold lasted 1 hour. An increase in exposure time of rats in the cold to 3 hours is associated with an increase in catalase activity.

Влияние низких температур на перекисное окисление липидов в тканях экспериментальных животных в зависимости от времени экспозиции / В. М. Николаев, С. Д. Ефремова, Е. Д. Охлопкова, З. Н. Алексеева, Ф. В. Винокурова, С. И. Софронова, С. А. Федорова, Н. К. Чирикова, Л. П. Корякина // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 3 (63). — С. 25-28

DOI: 10.25789/YMJ.2018.63.07

Количество страниц: 4 с.

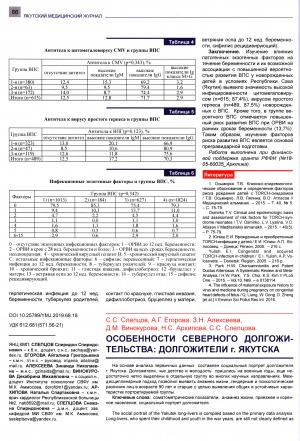

The social portrait of the Yakutsk long-livers is compiled based on the primary data analysis. Long-livers, who spent their childhood and youth in the war years, are still not clearly defined as a separate group in many scientifical areas. An interdisciplinary approach revealed the history of life, gender and psychological differences of people 90 years of age and older in order to identify common and stable characteristics of the portrayed group.

Особенности северного долгожительства: долгожители г. Якутска / С. С. Слепцов, А. Г. Егорова, З. Н. Алексеева, Д. М. Винокурова, Н. С. Архипова, С. С. Слепцова // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 66-69.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.18