Русский язык на территории Республики Саха (Якутия) является государственным языком и используется как средство межнационального общения.

Эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский языки признаются местными официальными языками в местах проживания этих народов и используются наравне с государственными языками.

(Из Закона РС(Я) «О языках в Республике Саха (Якутия)» от 16 октября 1992 года N 1170-XII)

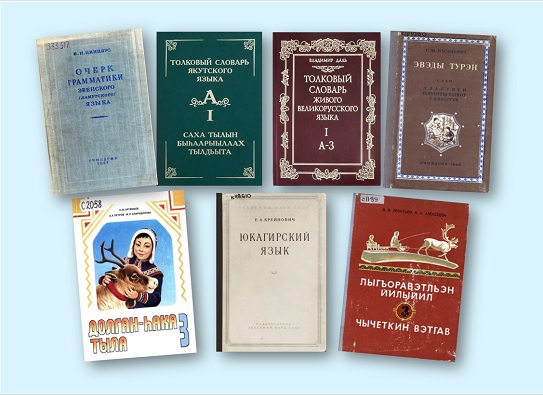

В подборку вошли научные труды лингвистов, учебные пособия для учащихся и преподавателей школ и вузов, словари, разговорники, видеоуроки.

Открытый доступ означает, что читать книгу можно из любого места, где есть интернет. Нужно только авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Закрытый – доступ к изданию возможен только в стенах Национальной библиотеки РС (Я).

Источник: Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение". - 2025. - N 1 (37)

Количество страниц: 16 с.

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Фонетика,

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение.

The article examines the methods of conveying the specific sounds of proper names from the Yakut heroic epic Olonkho into Russian. Based on the analysis of 1,131 proper names from 18 translated Olonkho texts, various approaches to representing sounds such as diphthongs (ie, uo, ya, üö), vowels (ü, ö), long vowels (аа, yy, оо, ii, uu, ee, üü, and öö), and consonants (dj, ŋ, һ, ğ, nj) were identified. The aim of the research is to analyze the ways of transmitting proper names in Olonkho during the translation from Yakut to Russian at the phonetic level. In contemporary translation studies, proper names are classified as a group of non-equivalent vocabulary, which is conveyed into other languages through transcription and transliteration methods. Transcription involves representing the phonetic form of a unit from one language using the phonetic system of another language, while transliteration entails replacing each letter or combination of letters from the source language with corresponding elements from the target language. Both methods play a crucial role in interlingual communication, allowing for the preservation of the original form and sound of proper names, which is particularly significant for maintaining cultural associations related to them. However, despite the desire to retain cultural connotations, traditional methods of transcription and transliteration often lead to distortions of the phonetic structure and difficulties in perceiving the text in Russian. Thus, translating proper names from Yakut requires a detailed analysis of the combinatorics of sound elements, as this factor determines the accuracy of reproducing the original phonetic image. The conducted analysis demonstrates that in the practice of translating proper names of Olonkho characters, a certain tradition has gradually developed, indicating a striving for a more consistent and accurate transmission of the original. Nevertheless, the proposed solutions are not always justified, highlighting the need for developing and standardizing methodologies that preserve the unique phonetics of the Yakut language when translating it into Russian.

Собакина, И. В. Перевод имен собственных якутского эпоса олонхо на русский язык (фонетический уровень) / И. В. Собакина, С. В. Семенова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение". - 2025. - N 1 (37). - С. 106-121. - DOI: 10.25587/2782-4861-2025-1-106-121

DOI: 10.25587/2782-4861-2025-1-106-121

Количество страниц: 9 с.

- Языки народов Якутии > Эвенский язык > Научные труды по эвенскому языку,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Осипов, Б. Я. Частотность гласных и согласных фонем в эвенских нимканах / Б. Я. Осипов ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение". - 2023. - N 2 (30). - С. 107-115. - DOI: 10.25587/SVFU.2023.89.57.009

DOI: 10.25587/SVFU.2023.89.57.009

Количество страниц: 4 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Фразеология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Фразеология,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Русский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Герасимова, Е. С. Символика и значения чисел в русских и якутских фразеологизмах / Е. С. Герасимова, И. И. Сивцева ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Научный электронный журнал Меридиан. - 2019. - N 11 (29). - C. 234-236.

Количество страниц: 3 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Федорова, А. Н. Вопросы изучения сложных слов в якутском языке / А. Н. Федорова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ // Научный электронный журнал Меридиан. - 2017. - N 1 (4). - C. 61-63.

Количество страниц: 4 с.

- Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Языки народов Якутии > Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенкийский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Андреева, Т. Е. О языке эвенков Хабаровского края (по материалам экспедиции В Хабаровский край) / Т. Е. Андреева, К. Н. Стручков ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Научный электронный журнал Меридиан. - 2016. - N 2 (2). - C. 82-84.

Количество страниц: 4 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Якутский фольклор > Научные труды по якутскому фольклору,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Ефремов, Н. Н. Труд О. Н. Бётлингка "О языке якутов" (СПб, 1851) / Н. Н. Ефремов, О. А. Мельничук // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика" - 2022. - N 3 (6). - С. 92-95.

DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2022.49.15.008

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Борисова, М. В. Структурная классификация имен цвета в якутском языке / М. В. Борисова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - 2016. - N 11 (66). - С. 61-67.

Possessive adjectives in the evens language

Количество страниц: 6 с.

- Эвенский язык > Научные труды по эвенскому языку,

- Учимся говорить на языках народов Севера > Эвенский язык > Языкознание,

- Языки народов Якутии > Эвенский язык > Научные труды по эвенскому языку,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. Литературоведение.

Попова, М. Д. Притяжательные прилагательные в эвенском языке / М. Д. Попова ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - 2015. - N 54. - С. 55-59.

Количество страниц: 5 с.

- Эвенский язык > Научные труды по эвенскому языку,

- Учимся говорить на языках народов Севера > Эвенский язык > Языкознание,

- Языки народов Якутии > Эвенский язык > Научные труды по эвенскому языку,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. Литературоведение.

Кузьмина, Р. П. Образование притяжательных форм в крайнезападном наречии эвенского языка / Р. П. Кузьмина ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - 2013. - N 28. - С. 20-24.

Количество страниц: 6 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Русский язык,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Английский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Борисова, М. В. Ассоциативное поле макросинего цветоспектра в английской, русской, якутской картинах мира / М. В. Борисова, В. А. Петрова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - 2014. - N 43. - С. 56-61.