Место работы автора, адрес/электронная почта: ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; 677027, г. Якутск, ул. Петровского, 1 ; e-mail: basharin_museum@mail.ru ; http://igi.ysn.ru

Ученая степень, ученое звание: канд. ист. наук

Область научных интересов: Истории городов Якутии и северо-востока Азии

ID Автора: SPIN-код: 8604-3700, РИНЦ AuthorID: 660582

Деятельность: В 1975-1978 гг. - научный сотрудник Центрального архива ЯАССР. С 1981 г. работает в ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.

Количество страниц: 5 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Природопользование.

- 1. Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич: сборник научных статей, 2020

- 2. Яковлева Капитолина Максимовна, Михайлова Саргылана Михайловна. Растительный орнамент в якутских украшениях: красота со смыслом = Floral ornament in yakut jewelry: beauty with meaning

- 3. Варламова Юлия Александровна, Дьяконова Мария Петровна. Об эвенкийском космониме "Чапактэ - территория беличьих гнезд" в обозначении созвездия "Плеяды" = About the evenki cosmonym "Chapakte - territory of squirrel nests" in the designation of the constellation "Pleiades"

- 4. Варламова Юлия Александровна, Варламов Александр Николаевич. Сибирь" в эвенкийском фольклоре: к вопросу об этимологии топонима = "Siberia" in the evenki folklore: to the question of etymology of toponym

- 5. Варламов Александр Николаевич. Образ лося в мировоззрении и фольклоре тунгусо-маньчжурских народов: к вопросу о ранней истории тунгусов = The image of a moose in the worldview and folklore of tungusmanchu peoples: on the question of earlier history of tungus

- 6. Унру Софья Александровна. Персонажи современного необрядового фольклора эвенков = Characters of modern non-ritual folklore of the evenks

- 7. Ушницкая Наталья Юрьевна. Глаголы перемещения в эвенкийской языковой картине мира = Overcoming space in the evenk language picture of the world

- 8. Кузьмина Раиса Петровна. Концептуализация жалости в эвенской языковой картине мира = Conceptualization of pity in even’s language picture of the world

- 9. Николаев Егор Револьевич. О тунгусо-маньчжурских заимствованиях в лексико-тематической группе "Пища" в якутском языке (по лексикографическим материалам) = On the tungus-manchu borrowings of the lexical-thematic group "Food" in the yakut language (based on lexicographic materials)

- 10. Дьячковский Федор Николаевич. Семантическое освоение якутских слов в говорах эвенков Якутии (на материале "Эвенкийско-русского словаря" А. Н. Мыреевой) = Semantic adaptation of yakut words in evenki dialects in Yakutia (illustrated by A.N. Myreeva's Evenki-Russian Dictionary)

- 11. Курилов Гаврил Николаевич. Отражение в языке юкагиров одной из древних культурных традиций = Language in the disclosure of one of the cultural traditions of the ancient yukagirs

- 12. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Загадочная "Земля якутского дворянина": история одной карты Северо-Востока Азии и Аляски (XVIII в.) = Mysterious “Land of the yakut nobleman": the history of a map of Northeast Asia and Alaska (XVIII centure)

- 13. Максимова Саргылана Васильевна, Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Культурный код этнолога Уллы Йохансен в дарственной коллекции Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) = Ethnologist Ulla Johansen's cultural code in the donation collection of the National library of the Republic of Sakha (Yakutia)

- 14. Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Истоки книжности народов Севера (1812 - XX в.): историческая реконструкция = The origins of the bookishness of the North peoples (1812-1917): historical reconstruction

- 15. Санникова Яна Михайловна. Традиционные хозяйственные занятия коренного населения Анабарского региона Якутии на рубеже XX - XXI вв. в контексте исследования культурного ландшафта = Traditional economic activity of the indigenous population of the Anabar region of Yakutia at the turn of the XX-XXI centuries in the context of cultural and landscape research

- 16. Филиппова Виктория Викторовна. Эвенкийское население Хатанго-Анабарского региона: динамика численности и расселения в XX-XXI вв. = Evenki of the Khatango-Anabar region: dynamics of population and settlement in the XX-XXI centuries

- 17. Федорова Айталина Родионовна. О некоторых представлениях народов циркумполярного мира о мамонте = About some ideas of the peoples of the circumpolar world about the mammoth

- 18. Романова Екатерина Назаровна, Октябрьская Ирина Вячеславовна. Тренды российской этнографии XX в.: Г. М. Василевич и ее вклад в методологию этнографического сибиреведения = Trends in russian ethnography of the XXth century: G. M. Vasilevich and her contribution to the methodology of ethnographic studies of Siberia

- 19. Баишева Саргылана Макаровна. Этнические особенности пространственного развития коренных малочисленных народов Севера прибрежной части якутской Арктики = Ethnic features of the spatial development of the indigenous peoples of the coastal part of the yakut Arctic

- 20. Попова Наталья Иннокентьевна. Национальный институт в регионе: традиции, современные исследования и перспективы развития = The national institute in the region: traditions, modern research and development prospects

- 21. Андреева Тамара Егоровна. Тунгусоведение в институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера: этапы истории и перспективы развития = Tungusology in the institute for humanities research and indigenous studies of the North: stages of history and development prospects

- 22. Акимова Валентина Семеновна. Вклад Г. М. Василевич в типологизацию эвенкийского (тунгусского) кафтана = G. M. Vasilevich’s contribution то the typologization of the evenki (tungussky) caftan

- 23. Варавина Галина Николаевна. Календарная культура северных общностей: традиции, обрядность, символика (на примере эвенов и эвенков) = Calendar culture of northern communities: traditions, rituals, symbols (using the example of evens and evenks)

- 24. Курилова Самона Николаевна. Наименования оленя в языке тундровых юкагиров = Names of the reindeer in tundra yukaghir

- 25. Жукова Людмила Николаевна. Средства передвижения у юкагиров: лодки (традиции и современность) = Yukagir boats: traditions and modernity

- 26. Бравина Розалия Иннокентьевна. Самодийский след в якутской культуре = Samodian trace in yakut culture

- 27. Слепцова Айталина Алексеевна. Изделия из кости в якутских погребениях = Bone products in yakut burials

- 28. Ушницкий Василий Васильевич. Этапы заселения предками эвенков территории Якутии = The stages of settlement by the ancestors of the evenks of Yakutia

- 29. Алексеева Сардаана Анатольевна, Долгунова Карина Юрьевна. Югюлятцы Вилюйского улуса Якутии: проблемы этногенеза и этнической истории = Yugulyats of Vilyui district of Yakutia: problems of ethnogenesis and ethnic history

- 30. Сулейманов Александр Альбертович. Научное изучение юкагиров Якутии в 1980 е годы = The scientific study of the yukaghirs of Yakutia in 1980-ies xx century

- 31. Васильев Валерий Егорович. К терминам "Шаман" и "Кам" у тунгусов и тюрков: опыт лингвистических и этнографических параллелей между эвенками и саха = То the terms “Shaman" and "Kam" among tungus and turks: experience of linguistic and ethnographic parallels between evenks and sakha

- 32. Саввинов Павел Олегович. Сохранение культурно-национальной идентичности якутских эмигрантов = Preservation of the cultural and national identity of yakut emigrants

- 33. Прокопьева Александра Николаевна. Костяные гребни кулун-атахской культуры Якутии = Bone combs of the kulun atakh culture of Yakutia

- 34. Орлов Владимир Афанасьевич. Установка для измерения зенитно-азимутальных координат осей широких атмосферных ливней космических лучей: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 1973

In the second half of the XIX century, on the territory of South-Western and southern Yakutia, Russia’s largest gold mining began. Gold mines appeared on a vast mountainous territory that had long belonged to the hunting and commercial population of the deer Tungus as hunting grounds and deer pastures. The lands of Yakutia were considered the property of the state, which the indigenous people used on a communal basis. Therefore, the tsarist administration tried to voluntarily transfer the ennobled meadow lands of the Yakuts and hunting grounds of the Tunguska population, mostly free of charge, to settlers and Industrialists. However, according to the "Regulations on foreigners” of 1822, it was required to obtain the consent of the foreigners themselves, who lived or roamed in communal areas, which later began to be taken into account by Industrialists. Gradually, there was a procedure for ceding land to Tungus families by entering into contracts with entrepreneurs. In the funds of the Amur regional Museum of local lore, an original copy of the "Terms” (agreement) on the transfer of hunting grounds along the Zheltulak river of Olenye tungusov to a trusted upper Amur gold mining company is stored without specifying the term. The company on these lands could build roads, cut down construction wood, extract gold and make exploration, for which it was obliged to pay annually to the Tunguska family from each mine to the development of gold-bearing soil a certain amount of money. The practice of lease relations between the Tunguska community and representatives of an industrial company, which developed in the second half of the XIX century, can now serve as an excellent example for building new relationships in modern conditions when industrial development of the ancestral lands of small peoples of the North.

Петров, П. П.

Один пример арендных отношений между тунгусским родом и золотопромышленниками (вторая половина XIX в.) / Петров П. П. ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич : сборник научных статей / ответственный редактор Л. И. Миссонова ; редакционная коллегия: А. Н. Варламов, Н. И. Данилова, Е. Г. Маклашова [и др.] ; рецензенты: Т. В. Аргунова, Т. Г. Басангова, В. Н. Давыдов ; ответственный за выпуск М. П. Дьяконова. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2020. - С. 126-130. - DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.021

DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.021

Количество страниц: 5 с.

- 1. Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич: сборник научных статей, 2020

- 2. Федорова Айталина Родионовна. О некоторых представлениях народов циркумполярного мира о мамонте = About some ideas of the peoples of the circumpolar world about the mammoth

- 3. Варламова Юлия Александровна, Дьяконова Мария Петровна. Об эвенкийском космониме "Чапактэ - территория беличьих гнезд" в обозначении созвездия "Плеяды" = About the evenki cosmonym "Chapakte - territory of squirrel nests" in the designation of the constellation "Pleiades"

- 4. Варламова Юлия Александровна, Варламов Александр Николаевич. Сибирь" в эвенкийском фольклоре: к вопросу об этимологии топонима = "Siberia" in the evenki folklore: to the question of etymology of toponym

- 5. Варламов Александр Николаевич. Образ лося в мировоззрении и фольклоре тунгусо-маньчжурских народов: к вопросу о ранней истории тунгусов = The image of a moose in the worldview and folklore of tungusmanchu peoples: on the question of earlier history of tungus

- 6. Унру Софья Александровна. Персонажи современного необрядового фольклора эвенков = Characters of modern non-ritual folklore of the evenks

- 7. Ушницкая Наталья Юрьевна. Глаголы перемещения в эвенкийской языковой картине мира = Overcoming space in the evenk language picture of the world

- 8. Кузьмина Раиса Петровна. Концептуализация жалости в эвенской языковой картине мира = Conceptualization of pity in even’s language picture of the world

- 9. Николаев Егор Револьевич. О тунгусо-маньчжурских заимствованиях в лексико-тематической группе "Пища" в якутском языке (по лексикографическим материалам) = On the tungus-manchu borrowings of the lexical-thematic group "Food" in the yakut language (based on lexicographic materials)

- 10. Дьячковский Федор Николаевич. Семантическое освоение якутских слов в говорах эвенков Якутии (на материале "Эвенкийско-русского словаря" А. Н. Мыреевой) = Semantic adaptation of yakut words in evenki dialects in Yakutia (illustrated by A.N. Myreeva's Evenki-Russian Dictionary)

- 11. Курилов Гаврил Николаевич. Отражение в языке юкагиров одной из древних культурных традиций = Language in the disclosure of one of the cultural traditions of the ancient yukagirs

- 12. Максимова Саргылана Васильевна, Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Культурный код этнолога Уллы Йохансен в дарственной коллекции Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) = Ethnologist Ulla Johansen's cultural code in the donation collection of the National library of the Republic of Sakha (Yakutia)

- 13. Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Истоки книжности народов Севера (1812 - XX в.): историческая реконструкция = The origins of the bookishness of the North peoples (1812-1917): historical reconstruction

- 14. Санникова Яна Михайловна. Традиционные хозяйственные занятия коренного населения Анабарского региона Якутии на рубеже XX - XXI вв. в контексте исследования культурного ландшафта = Traditional economic activity of the indigenous population of the Anabar region of Yakutia at the turn of the XX-XXI centuries in the context of cultural and landscape research

- 15. Филиппова Виктория Викторовна. Эвенкийское население Хатанго-Анабарского региона: динамика численности и расселения в XX-XXI вв. = Evenki of the Khatango-Anabar region: dynamics of population and settlement in the XX-XXI centuries

- 16. Яковлева Капитолина Максимовна, Михайлова Саргылана Михайловна. Растительный орнамент в якутских украшениях: красота со смыслом = Floral ornament in yakut jewelry: beauty with meaning

- 17. Слепцова Айталина Алексеевна. Изделия из кости в якутских погребениях = Bone products in yakut burials

- 18. Романова Екатерина Назаровна, Октябрьская Ирина Вячеславовна. Тренды российской этнографии XX в.: Г. М. Василевич и ее вклад в методологию этнографического сибиреведения = Trends in russian ethnography of the XXth century: G. M. Vasilevich and her contribution to the methodology of ethnographic studies of Siberia

- 19. Баишева Саргылана Макаровна. Этнические особенности пространственного развития коренных малочисленных народов Севера прибрежной части якутской Арктики = Ethnic features of the spatial development of the indigenous peoples of the coastal part of the yakut Arctic

- 20. Попова Наталья Иннокентьевна. Национальный институт в регионе: традиции, современные исследования и перспективы развития = The national institute in the region: traditions, modern research and development prospects

- 21. Андреева Тамара Егоровна. Тунгусоведение в институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера: этапы истории и перспективы развития = Tungusology in the institute for humanities research and indigenous studies of the North: stages of history and development prospects

- 22. Акимова Валентина Семеновна. Вклад Г. М. Василевич в типологизацию эвенкийского (тунгусского) кафтана = G. M. Vasilevich’s contribution то the typologization of the evenki (tungussky) caftan

- 23. Варавина Галина Николаевна. Календарная культура северных общностей: традиции, обрядность, символика (на примере эвенов и эвенков) = Calendar culture of northern communities: traditions, rituals, symbols (using the example of evens and evenks)

- 24. Курилова Самона Николаевна. Наименования оленя в языке тундровых юкагиров = Names of the reindeer in tundra yukaghir

- 25. Жукова Людмила Николаевна. Средства передвижения у юкагиров: лодки (традиции и современность) = Yukagir boats: traditions and modernity

- 26. Бравина Розалия Иннокентьевна. Самодийский след в якутской культуре = Samodian trace in yakut culture

- 27. Прокопьева Александра Николаевна. Костяные гребни кулун-атахской культуры Якутии = Bone combs of the kulun atakh culture of Yakutia

- 28. Ушницкий Василий Васильевич. Этапы заселения предками эвенков территории Якутии = The stages of settlement by the ancestors of the evenks of Yakutia

- 29. Алексеева Сардаана Анатольевна, Долгунова Карина Юрьевна. Югюлятцы Вилюйского улуса Якутии: проблемы этногенеза и этнической истории = Yugulyats of Vilyui district of Yakutia: problems of ethnogenesis and ethnic history

- 30. Сулейманов Александр Альбертович. Научное изучение юкагиров Якутии в 1980 е годы = The scientific study of the yukaghirs of Yakutia in 1980-ies xx century

- 31. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Один пример арендных отношений между тунгусским родом и золотопромышленниками (вторая половина XIX в.) = One example of the rental relationship between the tunguska clan and gold miners (the second half of the XIX century)

- 32. Васильев Валерий Егорович. К терминам "Шаман" и "Кам" у тунгусов и тюрков: опыт лингвистических и этнографических параллелей между эвенками и саха = То the terms “Shaman" and "Kam" among tungus and turks: experience of linguistic and ethnographic parallels between evenks and sakha

- 33. Саввинов Павел Олегович. Сохранение культурно-национальной идентичности якутских эмигрантов = Preservation of the cultural and national identity of yakut emigrants

- 34. Орлов Владимир Афанасьевич. Установка для измерения зенитно-азимутальных координат осей широких атмосферных ливней космических лучей: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 1973

Russian settlements were established on new lands,sea voyages were organized in the North-Eastern part ofthe Pacific Ocean, and the discovery and development of new Aleutian Islands by Russian commercial and industrial people allowed for the systematic study of newly acquired lands by sending scientific expeditions. Participants of sea expeditions organized in different years by the Russian government needed guide maps compiled by experienced people, including the boyar’s son Ivan Lvov from Yakutsk, who was later called “the Yakut nobleman”. In the 1710s, he made the first map of Chukotka with the inclusion of Anadyrsky Ostrog, two Islands, and part of Alaska, which, while still unexplored, at one time went down in history as the Land of a Yakut nobleman. Later Russian maps, including the map of P. Shishkin, were compiled on the basis of the I. Lvov's map. The German cartographer LB. Homann used it to compile the Atlas of the Russian Empire. The genealogy of the serving man Ivan Lvov begins with the Yakut Kisikei Sakhaltin, who was baptized in Moscow in 1677 under the name of Leontius Lvov and recorded by the Yakut son boyarsky according to the Moscow list. His direct descendant A.Ya. Uvarovsky is known as a writer who wrote the first works of art in the Yakut language in 1848. The map, compiled by the boyar’s son Ivan Leontievich Lvov, is now highly regarded as the oldest map in which the Strait connecting the Arctic and Pacific Oceans, the Islands of Diomede (Gvozdev) and part of Alaska were marked for the first time in the world.

Петров, П. П.

Загадочная "Земля якутского дворянина": история одной карты Северо-Востока Азии и Аляски (XVIII в.) / Петров П. П. ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич : сборник научных статей / ответственный редактор Л. И. Миссонова ; редакционная коллегия: А. Н. Варламов, Н. И. Данилова, Е. Г. Маклашова [и др.] ; рецензенты: Т. В. Аргунова, Т. Г. Басангова, В. Н. Давыдов ; ответственный за выпуск М. П. Дьяконова. - Якутск : ИГИиПМНС СОРАН, 2020. - С. 180-184. - DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.033

DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.033

Источник: Чолбон. - 2018. - N 12. - С. 42-49.

Количество страниц: 8 с.

Издательство: Администрация МР "Вилюйский улус (район)" РС(Я)

Год выпуска: 2019

Количество страниц: 432 с.

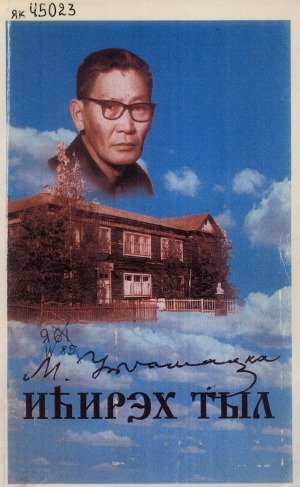

- Кындыл - Гоголев Иван Михайлович > Жизнь и творчество,

- Тимофеев Михаил Елисеевич > О жизни и творчестве М. Тимофеева,

- Улусы (районы) Республики Саха (Якутия) > Вилюйский улус > Об улусе,

- Улусы (районы) Республики Саха (Якутия) > Вилюйский улус > Населенные пункты,

- Барахов Исидор Никифорович > О жизни и деятельности И. Н. Барахова,

- Снайперы-якутяне на защите Родины > Миронов Алексей Афанасьевич,

- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Аржаков Степан Максимович,

- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Барахов Исидор Никифорович,

- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Габышев Александр Гаврилович,

- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Чиряев Гавриил Иосифович,

- Музыкальная культура Якутии: традиции и современность > Якутские композиторы > Жирков Марк Николаевич,

- Города Якутии: Вилюйск > Прошлое и настоящее города Вилюйска,

- Аржаков Степан Максимович > О жизни и деятельности,

- Высокое имя Учитель > Алексеев Михаил Андреевич - народный учитель СССР,

- Чиряев Гавриил Иосифович > Литература о жизни и деятельности,

- Казачество Якутии > Казаки Якутии,

- Якутяне - Герои Советского Союза > Степанов Николай Саввич,

- Якутяне - Герои Советского Союза > Миронов Алексей Афанасьевич,

- Якутяне - Герои Советского Союза > Кондаков Николай Алексеевич,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История.

Количество страниц: 5 с.

- Общий отдел > Общие вопросы науки и культуры,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > Всеобщая история. История отдельных стран и народов,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Историческая наука. Историография > Всеобщая история.

- 1. Чарина Ольга Иосифовна. Анна Семеновна Ларионова: (к 60-летию со дня рождения)

- 2. Игнатьева Ванда Борисовна. Иван Александрович Аргунов

- 3. Винокурова Людмила Егоровна. Круглый стол "Комплексное изучение развития территорий: исторический опыт и современные подходы"

- 4. Шарина Сардана Ивановна. Основные особенности верхнеколымского говора эвенского языка = The main features of the Verkhnekolymsky sub-dialect of Even language

- 5. Оконешников Егор Иннокентьевич. Интерпретационный тип словарей терминологической лексики якутского языка = Interpretation type of dictionaries terminological vocabulary of the Yakut language

- 6. Иванова Нина Иннокентьевна. Социопсихолингвистический портрет редактора и ведущего НВК "Саха" : результаты мониторинга 2012–2013 гг. = Sociopsycholingvistic portrait host of NBC "Sakha": 2012–2013 the results of monitoring

- 7. Ширина Данара Антоновна, Максимова Татьяна Прокопьевна. Арктика: коренные народы и международное сотрудничество 80–90-х годов XX века = Arctic: indigenous peoples and international cooperation

- 8. Сулейманов Александр Альбертович. Научное изучение юкагиров Якутии в 50-е годы ХХ века = The scientific study of the yukaghirs of Yakutia in 1950th

- 9. Кириллина Мария Афанасьевна. Особенности репертуара Якутского государственного драматического театра в 1925–1930-е гг. (по материалам периодической печати) = Features of repertoire the Yakut State Drama Theatre (1925–1930)

- 10. Алексеев Анатолий Николаевич. О происхождении якутских чоронов = About the origins of the Yakut chorons

- 11. Егоров Петр Михайлович. Феодосий Семенович Донской

- 12. Васильев Илья Эдуардович. Михаил Михайлович Федоров

- 13. Васильева Дора Егоровна. Сыромятников Георгий Саввич

- 14. Николаева Альбина Михайловна. Федор Николаевич Дьячковский

- 15. Романова Лидия Николаевна, Васильева Дора Егоровна. Николай Захарович Копырин

- 16. Кузьмина Айталина Ахметовна. Пухов Иннокентий Васильевич

- 17. Васильева Дора Егоровна. Никита Петрович Канаев

- 18. Слепцов Платон Алексеевич. Николай Климович Антонов

- 19. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Роман Иннокентьевич Местников

- 20. Иванов Спиридон Алексеевич. Петр Петрович Барашков

- 21. Самсонова Тамара Петровна. Особенности современного освещения темы войны в якутской малой прозе = Peculiarities of the theme of War in modern Yakut literature

- 22. Грязнухина Марианна Эдуардовна. Институт языка, литературы и истории в годы Великой Отечественной войны = Institute of Language, Literature and History in the Great Patriotic War

- 23. Винокурова Лилия Иннокентьевна. Великая Победа в повседневном пространстве сельской Якутии = Great Victory in everyday space rural of Yakutia

- 24. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №1 (10)

- 25. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №3 (12)

- 26. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №4 (13)

Петров, П. П.

Захар Васильевич Гоголев / П. П. Петров ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2015. - N 1 (10). - С. 38-42.

Количество страниц: 3 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Теория литературы. Изучение литературы. Литературная техника > Художественная литература на отдельных языках > Якутская (саха) литература,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение.

- 1. Трофимова Светлана Менкеновна. "Тофаларско-русский словарь" В. И. Рассадина

- 2. Харабаева Виктория Ивановна. Выражение персональности в сложноподчиненном предложении якутского языка (в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири) = Expression of personality in the complex sentence of the Yakut language (in comparison with the Turkic languages of Southern Siberia)

- 3. Мыреева Анастасия Никитична. Вклад в якутское литературоведение

- 4. Слепцов Петр Алексеевич, Васильева Надежда Матвеевна. Рецензия на второе издание "Сурук-бичик. Оҕо ааҕар кинигэтиниин" С. А. Новгородова

- 5. Дьячковский Федор Николаевич. Всероссийская научная конференция "Письменность в контексте цивилизационной парадигмы"

- 6. Бурцева Жанна Валерьевна. Поэтика "женского текста": гендерные аспекты (на материале творчества Ариадны Борисовой) = Poetics of the "female text": gender aspects (based on the work of Ariadna Borisova)

- 7. Ефремова Екатерина Михайловна. "Золотые дожди Сергеляха" Сем. П. Данилова: итоговая книга стихов (жанрово-архитектонические особенности) = "Golden Rains of Sergelyakh" Sem. P. Danilov: the fi nal book of poems (Genre-architectonic features)

- 8. Бурцев Анатолий Алексеевич. Автобиографический роман А. Сыромятниковой "Родные просторы" как текст индивидуальной "памяти" = А. Syromyatnikova’s autobiographical novel "Native open spaces" as a text of the individual "memory"

- 9. Готовцева Лина Митрофановна. Классификация фразеологических единиц якутского языка (лексико-грамматический подход) = Lexical and grammatical characteristics of phraseological units of the Yakut language

- 10. Жукова Людмила Николаевна. Древнекитайский и юкагирский мифы о сотворении человека: сюжетное и структурное сходство = The ancient Chinese and the Yukagir myth of the creation of man: plot and structural similarities

- 11. Иванов Спиридон Алексеевич. Термины определения стран света в якутском языке = Terms of the definition of the countries of the world in the Yakut language

- 12. Винокурова Декабрина Михайловна, Старостина Сардана Александровна. Общежитие - мой дом: мнение студентов СВФУ = The dormitory is my home: NEFU students’ opinion

- 13. Ермолаев Терентий Степанович. Северный моногород: контуры исследования = The Northern monocity: the outlines of the research

- 14. Никитина Саргылана Егоровна. А. Е. Кулаковский о землеустройстве и землепользовании в Якутской области в начале ХХ века = A. E. Kulakovsky on land management and land use in the Yakut region at the beginning of the XX century

- 15. Винокурова Людмила Егоровна. Г. С. Ефимов - один из первых руководителей автономной Якутии (1920-1922 гг.) = G. S. Efimov is one of the famous leader of autonomous Yakutia (1920‒1922)

- 16. Васильев Валерий Егорович. Истоки тенгрианства: от культа гор до культа Неба = Origins of Tengrianism: from the cult of mountains to the cult of Heaven

- 17. Ушницкий Василий Васильевич. Хоролоры Якутии: история вопроса (анализ и новейшие интерпретации) = Khorolors of Yakutia: History of the issue (analysis from Earliest Times)

- 18. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2017, №2 (19)

Петров, П. П. М. С. Иванов-Багдарыын Сюлбэ : 08.11.1928-25.03.2017 : [ветеран педагогического труда, фольклорист, публицист] / П. П. Петров ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2017, N 2 (19). - С. 136-138.

Количество страниц: 4 с.

- Общий отдел > Общие вопросы науки и культуры,

- Общественные науки. Образование > Государственное административное управление. Военное дело > Военное искусство. Военные науки. Оборона страны. Вооруженные силы,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Государственное административное управление. Военное дело,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Общие вопросы науки и культуры.

- 1. Чарина Ольга Иосифовна. Анна Семеновна Ларионова: (к 60-летию со дня рождения)

- 2. Игнатьева Ванда Борисовна. Иван Александрович Аргунов

- 3. Винокурова Людмила Егоровна. Круглый стол "Комплексное изучение развития территорий: исторический опыт и современные подходы"

- 4. Шарина Сардана Ивановна. Основные особенности верхнеколымского говора эвенского языка = The main features of the Verkhnekolymsky sub-dialect of Even language

- 5. Оконешников Егор Иннокентьевич. Интерпретационный тип словарей терминологической лексики якутского языка = Interpretation type of dictionaries terminological vocabulary of the Yakut language

- 6. Иванова Нина Иннокентьевна. Социопсихолингвистический портрет редактора и ведущего НВК "Саха" : результаты мониторинга 2012–2013 гг. = Sociopsycholingvistic portrait host of NBC "Sakha": 2012–2013 the results of monitoring

- 7. Ширина Данара Антоновна, Максимова Татьяна Прокопьевна. Арктика: коренные народы и международное сотрудничество 80–90-х годов XX века = Arctic: indigenous peoples and international cooperation

- 8. Сулейманов Александр Альбертович. Научное изучение юкагиров Якутии в 50-е годы ХХ века = The scientific study of the yukaghirs of Yakutia in 1950th

- 9. Кириллина Мария Афанасьевна. Особенности репертуара Якутского государственного драматического театра в 1925–1930-е гг. (по материалам периодической печати) = Features of repertoire the Yakut State Drama Theatre (1925–1930)

- 10. Алексеев Анатолий Николаевич. О происхождении якутских чоронов = About the origins of the Yakut chorons

- 11. Егоров Петр Михайлович. Феодосий Семенович Донской

- 12. Васильев Илья Эдуардович. Михаил Михайлович Федоров

- 13. Васильева Дора Егоровна. Сыромятников Георгий Саввич

- 14. Николаева Альбина Михайловна. Федор Николаевич Дьячковский

- 15. Романова Лидия Николаевна, Васильева Дора Егоровна. Николай Захарович Копырин

- 16. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Захар Васильевич Гоголев

- 17. Кузьмина Айталина Ахметовна. Пухов Иннокентий Васильевич

- 18. Васильева Дора Егоровна. Никита Петрович Канаев

- 19. Слепцов Платон Алексеевич. Николай Климович Антонов

- 20. Иванов Спиридон Алексеевич. Петр Петрович Барашков

- 21. Самсонова Тамара Петровна. Особенности современного освещения темы войны в якутской малой прозе = Peculiarities of the theme of War in modern Yakut literature

- 22. Грязнухина Марианна Эдуардовна. Институт языка, литературы и истории в годы Великой Отечественной войны = Institute of Language, Literature and History in the Great Patriotic War

- 23. Винокурова Лилия Иннокентьевна. Великая Победа в повседневном пространстве сельской Якутии = Great Victory in everyday space rural of Yakutia

- 24. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №1 (10)

- 25. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №3 (12)

- 26. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №4 (13)

Иванов, С. А. Роман Иннокентьевич Местников / П. П. Петров ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2015, N 1 (10). - С. 29-32.

Год выпуска: 1998

Количество страниц: 68 с.